The Regional Forestry Programme of the Basilicata region: an example of an inclusive decision-making model

Forest@ - Journal of Silviculture and Forest Ecology, Volume 22, Pages 5-17 (2025)

doi: https://doi.org/10.3832/efor4821-022

Published: Apr 01, 2025 - Copyright © 2025 SISEF

Research Articles

Abstract

Inclusive decision-making models and public participation processes are now established and consolidated tools in the management of natural resources. In the national context, several Italian regions adopted and implemented inclusive decision-making models in forest policy and planning. This study outlines the structure of the public participation process employed by the Basilicata region in the development of the Regional Forestry Programme (PFR) for the period 2025-2044. The Basilicata Region has recognized the importance of adopting shared decision-making processes, with the aim of identifying priority actions to be implemented and overcoming the main problems and weaknesses of the regional forestry sector. The study presents the main results that emerged from the stakeholders’ involvement in the decision-making process. The participation process was structured into five phases, closely interconnected with each other and characterized by varying stakeholder involvement in relation to the objective, with the stakeholders involved in the current programming phase. During the consultation, 143 stakeholders participated in the regional planning process, aiming to integrate their perspectives into the PFR. The results highlighted that, according to stakeholders, promoting forest planning is a priority, as well as the need to enhance the wood production function of Basilicata forests through improvements in forest roads and support for the certification and traceability of wood products.

Keywords

Public Participation, Stakeholders, Consultation, Forest-wood Supply Chain, Ecosystem Services, Forest Planning

Introduzione

Negli ultimi decenni il concetto di partecipazione pubblica nella pianificazione e gestione delle risorse naturali in generale, e della risorsa forestale in particolare, ha assunto un’importanza crescente nell’agenda politica nazionale e internazionale ([21], [2]). Le ragioni dell’affermazione della pubblica partecipazione nella gestione delle risorse naturali sono riconducibili a due principali fenomeni. Da un lato la presa di consapevolezza da parte dei decisori politici dei limiti dell’approccio di tipo top-down, dove un limitato numero di attori sociali è coinvolto nei processi decisionali, ha favorito la nascita di meccanismi decisionali più inclusivi. A questo primo fenomeno si è aggiunto il progressivo e crescente interesse della società nei confronti della gestione dei beni comuni, in particolare delle risorse naturali ([15]).

A livello teorico-concettuale, la partecipazione pubblica è il processo nel quale i portatori d’interesse (stakeholder secondo la dicitura inglese) possono controllare e influenzare lo sviluppo di iniziative, di decisioni e l’impiego di risorse che direttamente li riguardano e li coinvolgono ([25]). Facendo specifico riferimento al settore forestale, secondo la definizione della FAO ([11]), per partecipazione pubblica si intende l’insieme delle forme di coinvolgimento pubblico diretto in cui gli individui, singolarmente o in gruppi organizzati, possono scambiarsi informazioni, esprimere opinioni e interessi articolati e hanno il potenziale di influenzare le decisioni o i risultati di specifiche questioni.

Le due definizioni sopra descritte evidenziano come la partecipazione pubblica possa essere strutturata includendo nei processi decisionali in modo più o meno attivo differenti categorie di attori sociali che vanno dai portatori d’interesse del settore (p.es., organizzazioni private, istituzioni pubbliche e associazioni del terzo settore) sino ai singoli cittadini ([17]). Pertanto, è possibile analizzare un processo decisionale dal punto di vista del coinvolgimento degli attori sociali lungo un continuum, che va dal classico approccio top down, dove le decisioni sono prese essenzialmente dai decisori politici, fino ad un approccio bottom up ampio ed inclusivo che coinvolge i cittadini comuni ([14]).

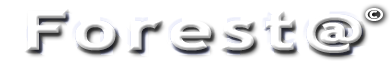

Per quanto riguarda il livello di coinvolgimento degli attori sociali nei processi decisionali, in letteratura esistono diversi sistemi di classificazione, più o meno complessi e articolati. Una tra le prime classificazioni, ancora ritenuta molto valida, è quella elaborata da Arnstein ([1]) per le scienze sociali, in cui si definiscono otto livelli di partecipazione che vanno dalla partecipazione manipolativa o di facciata fino al potere delegato e al controllo delle decisioni da parte dei cittadini, prevedendo tra questi estremi diversi livelli di coinvolgimento degli stakeholder. In seguito, altri autori hanno sintetizzato i livelli di coinvolgimento degli attori sociali nei processi decisionali nei seguenti quattro gradi con coinvolgimento crescente ([16], [24]): condivisione di informazioni, consultazione, attività collaborative e attività di empowerment (co-decisione). L’informazione ha l’obiettivo di collocare le informazioni nel pubblico dominio attraverso l’impiego di newsletter, blog, siti web, social media. La consultazione ha invece lo scopo di incoraggiare uno scambio bidirezionale di informazioni tra decisori e pubblico attraverso l’uso di questionari e interviste di profondità. Le attività collaborative riguardano le conoscenze e le risorse (materiali e immateriali) dei portatori d’interesse coinvolti attivamente nel processo decisionale. Infine, le attività di co-decisione condividono, tra decisori e stakeholder, potere e responsabilità per le decisioni prese e i risultati conseguiti danno luogo alla creazione di gruppi di gestione ([22]).

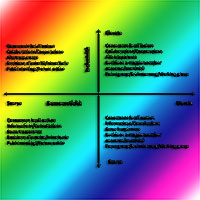

Il numero di attori sociali coinvolti nel processo decisionale è generalmente inversamente proporzionale al livello di coinvolgimento, come mostrato in Fig. 1. In altre parole, la condivisione di informazioni permette di coinvolgere un elevato numero di soggetti, ma senza lasciare loro una reale capacità di influenzare il processo decisionale. Viceversa, la co-decisione è caratterizzata dal coinvolgimento di un basso numero di soggetti con un’elevata influenza sulla decisione finale.

Fig. 1 - Schema relazionale tra numero di attori sociali coinvolti e livello di coinvolgimento in un processo partecipativo

A livello di politiche, la necessità di un coinvolgimento degli attori sociali nella gestione delle risorse naturali è emersa per la prima volta nell’agenda politica internazionale durante la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano tenutasi a Stoccolma nel 1972 e successivamente con l’adozione della Carta Mondiale per la Natura approvata a Montevideo nel 1982. Dopo questa prima fase di presa di consapevolezza politica, con la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio de Janeiro (1992) e la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l’accesso alla giustizia in materia ambientale di Aarhus (1998) è definitivamente riconosciuta la rilevanza della partecipazione pubblica come strumento per diminuire i potenziali conflitti e aumentare la legittimità del processo decisionale. Sempre alla fine degli anni âÂÂ90, l’Intergovernmental Panel on Forests (1997) ha raccomandato lo sviluppo dei Programmi forestali nazionali (PFN) attraverso un processo partecipativo, mentre la Risoluzione di Lisbona L1 (1998) della Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) ha affermato che è di fondamentale importanza “sviluppare le condizioni per la partecipazione delle parti interessate rilevanti nello sviluppo di politiche e programmi forestali”.

A livello nazionale, il D.lgs. 3 aprile 2018, n.34 (TUFF) tra le finalità menzionate all’art.2 (punto g) fa esplicito riferimento alla partecipazione pubblica invitando a “favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate”. Inoltre, all’art.10 del TUFF, nella promozione delle attività selvicolturali di gestione viene richiamata l’importanza del coinvolgimento dei vari portatori d’interesse (proprietari forestali, imprese iscritte agli albi, consorzi e cooperative forestali) in diversi ambiti di azione. In analogia con quanto stabilito dal TUFF, la Strategia Forestale Nazionale (SFN) del 2022 enfatizza l’importanza di una partecipazione attiva dei beneficiari e dei portatori d’interesse, e tra le diverse Azioni Strumentali, fa riferimento preciso alla “consultazione e coordinamento dei portatori di interesse” tramite il coinvolgimento dei portatori di interesse locali e la sensibilizzazione della società civile sul ruolo delle attività in foresta.

Sulla base delle suddette considerazioni, la Regione Basilicata, nella proposta di Programma Forestale Regionale (PFR) relativa al periodo 2025-2044, riconosce e prende in carico l’importanza di sviluppare e adottare processi decisionali condivisi, con lo specifico obiettivo di identificare le azioni prioritarie da implementare per superare i principali problemi e debolezze del settore forestale in Basilicata. Secondo i dati del terzo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio del 2015, l’attuale superficie forestale in Basilicata ammonta a 392.412 ha, corrispondente a poco più del 39% della superficie territoriale totale. Il patrimonio boschivo attuale è il risultato di una costante crescita dell’area boscata registratasi dagli anni âÂÂ50 del secolo scorso, nei quali si registrava una superficie pari a 160.813 ha, fino ad oggi ([3]). Il volume legnoso totale dei boschi alti della regione è pari a 35.6 milioni di m3 corrispondenti a un valore unitario di 124.3 m3 ha-1 a cui devono essere aggiunti poco più di 2 mila m3 di volume legnoso negli impianti di arboricoltura da legno (1.4 m3 ha-1). Tale volume legnoso potenziale è concentrato principalmente in tre categorie forestali ([12]): cerrete, boschi di farnetto, fragno e vallonea (44.3% del volume totale legnoso della regione, 120.8 m3 ha-1); faggete (24.9% del volume totale, 330.9 m3 ha-1) e i querceti di rovere, roverella e farnia (7.3% del volume totale, 60.3 m3 ha-1). Tuttavia, è interessante sottolineare come dei 288 mila ha di boschi regionali circa il 96% (275 mila ha) sia disponibile al prelievo legnoso e soltanto il restante 4% risulti non disponibile ([10]). Per quanto concerne gli incrementi legnosi, i boschi alti della Basilicata registrano un incremento annuo pari a poco più di un milione di m3, corrispondente ad un incremento unitario di 3.7 m3 ha-1 anno-1. A questo vanno aggiunti 125 m3 l’anno provenienti dagli impianti di arboricoltura da legno (0.1 m3 ha-1 anno-1 - [12]).

L’obiettivo generale del presente lavoro è quello di presentare la struttura del processo di partecipazione pubblica adottato dalla regione Basilicata per la redazione del PFR, in accordo con quanto previsto dal D.lgs. 34/2018, e i principali risultati emersi da tale consultazione pubblica. Gli obiettivi specifici dello studio sono: (i) identificare le principali problematiche del settore forestale della regione Basilicata con particolare riferimento a tre tematiche chiave (valorizzazione della filiera foresta-legno e dei servizi ecosistemici, incentivazione alla pianificazione forestale); (ii) stabilire un ordine di priorità delle potenziali azioni da implementare per superare le principali problematiche del settore forestale regionale.

Struttura del processo partecipativo

Il processo di partecipazione pubblica sviluppato per supportare la definizione del PFR della regione Basilicata è stato strutturato in cinque fasi, strettamente interconnesse le une con le altre, sintetizzate di seguito:

- Fase informativa e comunicativa;

- Fase di analisi dei portatori d’interesse (stakeholder analysis);

- Fase di coinvolgimento attivo dei portatori d’interesse attraverso workshop tematici;

- Fase di consultazione attraverso la somministrazione di questionari;

- Fase di elaborazione dati e restituzione.

Le fasi sopraelencate evidenziano che durante il processo partecipativo sono stati implementati tre differenti livelli di coinvolgimento, selezionati in base agli obiettivi da conseguire e ai portatori di interesse da coinvolgere. Nello specifico, in un primo momento è stata implementata una fase di condivisione di informazioni, mirata a raggiungere il maggior numero di portatori d’interesse del territorio, mentre successivamente è stato attivato un livello di collaborazione attiva nel corso di workshop tematici e di consultazione durante la somministrazione dei questionari.

Il processo di partecipazione pubblica per la realizzazione del PFR Basilicata è stato condotto avvalendosi del gruppo di supporto alla partecipazione, elemento fondamentale per guidare e accompagnare l’intero processo, occupandosi di definire gli obiettivi e le scelte strategiche della partecipazione ([5], [8]). Nel processo realizzato in Basilicata il gruppo di supporto è stato costituito da: (i) un responsabile del processo di programmazione; (ii) due partecipanti istituzionali (rappresentanti della Regione Basilicata); (iii) due responsabili della partecipazione con esperienza nei processi partecipativi forestali; (iv) tre soggetti attuatori, responsabili degli aspetti logistici e di segreteria; (v) tre referenti locali, soggetti conosciuti e tenuti in considerazione dalla comunità locale, con una profonda conoscenza del territorio e il cui compito è stato quello di facilitare l’interazione con il territorio.

Fase informativa e comunicativa

La fase informativa e comunicativa rappresenta il primo passo del processo di partecipazione e consiste nel coinvolgimento iniziale dei portatori d’interesse da parte dei responsabili del PFR. L’informazione che deve essere divulgata in questa sede è un’informazione di base, dai bassi contenuti specialistici, finalizzata a informare tutti gli attori sociali coinvolti del fatto che sta per essere avviato il processo di redazione del PFR e quali sono le finalità generali che tale Programma si prefigge. La fase informativa è di fondamentale importanza per avviare il processo e stimolare il futuro coinvolgimento dei portatori di interesse, facendo in modo che possano esprimersi sulla base di opinioni fondate ([23]). Infatti, in Basilicata è stato organizzato, a maggio 2023, un primo convegno di presentazione del Programma Forestale Regionale 2025-2044 che ha consentito, alle diverse categorie di portatori di interesse coinvolte, di conoscere gli aspetti chiave relativi al nuovo percorso intrapreso dalla politica forestale regionale orientato e sinergico alla nuova Strategia Forestale Nazionale. In particolare, in questa fase, sono state fornite informazioni utili a comprendere gli obiettivi, la struttura generale del PFR e le modalità operative di redazione dello stesso.

Fase di analisi dei portatori di interesse

L’obiettivo primario della fase di analisi dei portatori d’interesse (stakeholder analysis) è quello di definire il livello di partecipazione, che può variare dalla semplice condivisione delle informazioni all’empowerment, e il modo in cui i diversi portatori d’interesse possono essere coinvolti nel processo decisionale ([13]).

I portatori d’interesse sono i gruppi organizzati o non organizzati, interessati alle tematiche trattate dal Programma o alle ricadute operative dello stesso. La stakeholder analysis ha l’obiettivo di capire quali sono i portatori d’interesse nell’ambito territoriale di riferimento e di valutare la loro rilevanza in riferimento alle tematiche trattate. L’aspetto da tenere in considerazione è che essi sono osservati ed analizzati dalla prospettiva di un portatore d’interesse privilegiato, cioè il pubblico decisore ([4]). Operativamente, nel caso del PFR della regione Basilicata, la stakeholder analysis è stata realizzata dal gruppo di supporto che nel corso del processo partecipato ha raccolto tutte le informazioni e le banche dati utili per stilare una lista preliminare di portatori d’interesse classificandoli sulla base della categoria di appartenenza (p. es., istituzioni pubbliche, organizzazioni private, associazioni del terzo settore). In un primo momento sono stati inclusi nella lista le pubbliche amministrazioni sovracomunali (uffici competenti della regione Basilicata e delle provincie di Potenza e Matera), i 131 comuni, le stazioni e i nuclei dei carabinieri forestali presenti nelle due provincie. In seguito sono stati inseriti nella lista l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle due provincie e le principali associazioni di categoria degli agricoltori. In ultima analisi, attraverso il database della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) della Basilicata sono state identificate le imprese boschive e di lavorazione del legname in esso registrate. Questa lista è stata successivamente integrata tramite un brainstorming con un team di esperti del territorio regionale. La lista finale dei portatori d’interesse rappresenta il punto di partenza per le successive fasi del processo partecipativo.

Fase di coinvolgimento attivo

La fase di coinvolgimento attivo ha come obiettivo prioritario la costruzione condivisa del processo partecipativo finalizzata alla raccolta di opinioni, aspettative e punti di vista dei portatori d’interesse sulle tematiche del PFR. A tal fine, l’attività di coinvolgimento è stata ripartita in due sotto-fasi:

- Definizione dei temi chiave da includere nel PFR e coinvolgimento dei portatori d’interesse, identificati durante la stakeholder analysis, in focus group tematici (uno per ciascun tema chiave precedentemente identificato);

- Approccio del Quadro Logico e realizzazione dell’Albero dei Problemi e dell’Albero delle Azioni.

Nella prima sotto-fase, i temi chiave da discutere durante i focus group tematici sono stati scelti sulla base dell’analisi del contesto, delle priorità del settore forestale a livello regionale, delle linee guida del D.lgs. 3 aprile 2018, n.34 (TUFF) e della Strategia Forestale Nazionale. Nello specifico, sono state in un primo momento analizzate e vagliate le azioni operative dell’Obiettivo generale A (Gestione sostenibile e ruolo multifunzionale delle foreste) e B (Efficienza nell’impiego delle risorse forestali per uno sviluppo sostenibile delle economie nelle aree rurali, interne e urbane del Paese) della Strategia Forestale Nazionale da parte dei referenti del PFR della Basilicata. Dopodiché è stato stilato un ordine di importanza delle azioni operative cercando al contempo di aggregare quelle appartenenti alla stessa macro-tematica. Questa fase di aggregazione e sintesi ha fatto emergere una prima tematica legata ai servizi ecosistemici includendo azione operative quali “servizi e pagamenti ecosistemici” (A.2), “funzioni di difesa del territorio e di tutela delle acque” (A.3), “diversità biologica degli ecosistemi forestali” (A.4), “risorse forestali danneggiate e prevenzione dei rischi naturali e antropici” (A.5), “mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” (A.6). Una seconda tematica si è incentrata sulla funzione produttiva dei boschi con particolare riferimento alle “filiere forestali locali” (B.3) e alla “tracciabilità dei prodotti forestali” (B.5), mentre la terza tematica si è focalizzata unicamente sull’azione operativa “programmazione e pianificazione forestale e politiche di gestione e conservazione del paesaggio e del territorio” (A.1).

Successivamente, i portatori d’interesse precedentemente identificati sono stati invitati personalmente al processo partecipativo organizzato attraverso workshop tematici, tenutisi nel mese di dicembre del 2023. Il numero dei temi chiave da discutere è stato limitato a tre, al fine di poter realizzare i focus group in maniera funzionale ed organizzata. Nello specifico i tre temi chiave selezionati sono stati: (i) valorizzazione della filiera foresta-legno al fine di migliorare la funzione produttiva dei boschi; (ii) valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi; (iii) incentivazione alla pianificazione forestale. In particolare, i focus group si sono svolti nel corso dell’evento “Programma Forestale regionale 2025-2044. Analisi delle potenzialità e condivisione della nuova strategia forestale”, realizzato a Potenza, articolato in due sessioni: la prima, in plenaria, incentrata sull’analisi delle potenzialità del settore forestale negli ultimi 10 anni; la seconda articolata nei tre focus group partecipati da rappresentanti istituzionali, professionisti dell’ordine dei dottori agronomi e forestali, delegati di associazioni/organizzazioni di categoria, imprese boschive, docenti dell’Università degli Studi della Basilicata, ricercatori del CREA, imprese di prima e seconda trasformazione e altri attori pubblici e privati. Nella fattispecie, il focus group “Pianificazione Forestale” ha coinvolto circa 22 persone, il focus group “Servizi ecosistemici, biodiversità e multifunzionalità” 15 persone e il focus group “Filiera Foresta-Legno” 14 persone.

La tecnica utilizzata per animare i focus group tematici si è basata sui principi fondanti dell’Approccio del Quadro Logico (AQL). Tale approccio prevede il coinvolgimento dei portatori d’interesse attraverso una preliminare analisi partecipata dei problemi (in questo caso studio quelli del settore forestale regionale) e la successiva definizione delle azioni prioritarie da mettere in atto per risolvere i problemi precedentemente identificati ([6], [20]). In pratica, tale approccio si articola in due momenti ([9]): un primo momento di analisi dei problemi e degli obiettivi e una seconda fase di definizione delle azioni per conseguire gli obiettivi prefissati e risolvere le problematiche in essere.

Nel processo partecipato per la definizione del PFR, i partecipanti sono stati divisi, sulla base dei loro interessi e competenze, in tre focus group tematici. Ogni focus group tematico ha visto un breve intervento iniziale da parte di un esperto del tema trattato, al fine di inquadrare e contestualizzare la problematica in maniera oggettiva e fornire chiarezza per i passi successivi. In ciascun focus group, i principali problemi, criticità e debolezze legate al tema chiave discusso sono stati affrontati dai partecipanti supportati da un facilitatore. Col supporto di quest’ultimo, i partecipanti all’incontro hanno riportato su post-it quelle che secondo loro sono le principali criticità legate al tema di discussione. In seguito, i post-it riportanti le principali criticità del settore forestale regionale sono stati organizzati dal facilitatore in uno schema grafico, denominato “Albero dei Problemi” in cui i problemi sono rappresentati secondo legami di causa-effetto. A livello teorico, il termine albero viene impiegato ai fini di una rappresentazione chiara e semplice delle cause e degli effetti legati alla questione chiave da risolvere. In pratica, il problema chiave da risolvere viene scritto in corrispondenza del tronco dell’albero, mentre le radici rappresentano le cause all’origine del problema e i rami gli effetti tangibili. Nello specifico, il facilitatore scrive il problema chiave del tema trattato sul tronco dell’albero, mentre i partecipanti inseriscono come rami dell’albero i propri post-it con indicati i principali effetti tangibili del problema.

Nella seconda parte dei workshop tematici l’obiettivo è stato quello di passare dall’Albero dei Problemi all’Albero delle Azioni (Fig. 2). Per questo fine, in una fase di brainstorming collettivo, i partecipanti ai singoli focus group tematici hanno individuato le azioni prioritarie da implementare nel periodo di riferimento del PFR per risolvere i singoli effetti (gruppi di rami) indicati nei post-it e rappresentati graficamente nell’Albero dei Problemi. Le singole azioni, per ciascuno dei tre temi chiave da includere nel PFR, sono state enunciate e riportate in una lista, così come mostrato in Tab. 1.

Fig. 2 - Struttura teorica impiegata nel processo partecipativo per identificare le azioni da intraprendere per ciascun aspetto chiave da includere nel Programma Forestale Regionale.

Tab. 1 - Lista delle azioni definite durante i workshop tematici del processo di consultazione del PFR della Basilicata.

| Tematica | Codice | Tipo di azione |

|---|---|---|

| Valorizzazione della filiera foresta-legno |

F01 | Ridurre la quantità di legno destinata a fini energetici |

| F02 | Valorizzare gli assortimenti di qualità e dall’elevato valore aggiunto (es. segmento arredo) | |

| F03 | Sostenere la filiera foresta-legno con sgravi fiscali | |

| F04 | Garantire un quantitativo di prodotto costante nel tempo per le imprese di seconda trasformazione | |

| F05 | Investire in certificazione/ brand/marchio | |

| F06 | Realizzare piantagioni “fuori foresta” a fini produttivi | |

| F07 | Istituire una piattaforma di vendita (es. borsa del legno) regionale per far incontrare domanda e offerta | |

| F08 | Migliorare la viabilità forestale | |

| Valorizzazione dei servizi ecosistemici |

E01 | Mantenimento e incremento aree aperte (radure, prati, pascoli) |

| E02 | Applicare una selvicoltura che, al di là della funzione prevalente assegnata al bosco oggetto di gestione, sia comunque intrinsecamente a tutela della biodiversità | |

| E03 | Incentivare la vivaistica forestale regionale per la fornitura della materia prima | |

| E04 | Realizzazione di percorsi di educazione ambientale e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza | |

| E05 | Recupero delle aree degradate con interventi selvicolturali | |

| E06 | Promuovere la gestione attiva dei boschi abbandonati attraverso specifici interventi selvicolturali | |

| E07 | Valorizzazione degli assortimenti legnosi di alto valore aggiunto e non ad uso energetico | |

| E08 | Sostenere e valorizzare la funzione idrogeologica del patrimonio forestale | |

| E09 | Tutelare la valenza paesaggistica delle aree agro-forestali | |

| E10 | Valutare e monitorare la vulnerabilità delle foreste rispetto ai cambiamenti climatici per pianificare interventi mirati al fine di accrescere la resilienza del territorio | |

| E11 | Ridurre l’incidenza del fenomeno degli incendi boschivi | |

| Miglioramento della pianificazione forestale |

P01 | Maggiore coinvolgimento degli enti locali interessati alla pianificazione forestale |

| P02 | Formazione del personale coinvolto sia nella elaborazione sia nell’attuazione degli strumenti di pianificazione | |

| P03 | Ulteriore snellimento e maggiore trasparenza delle procedure amministrative | |

| P04 | Adeguamento del Regolamento di taglio dei boschi al TUFF (D.lgs. n.34 del 2018) | |

| P05 | Istituzione di “Sportelli forestali” con il coinvolgimento di altre amministrazioni e/o Enti | |

| P06 | Maggiore valorizzazione della figura del Tecnico Forestale per territori di competenza | |

| P07 | Maggiore flessibilità dei Piani di Gestione Forestale | |

| P08 | Allungare il periodo di validità dei PGF prevedendo una verifica/revisione da effettuarsi in termini intermedi rispetto a quelli tradizionalmente previsti | |

| P09 | Incentivare la ricerca in modo da aumentare la capacità di valutazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e affinare tecniche per l’aumento della resilienza delle formazioni forestali | |

| P10 | Inserire in fase di elaborazione e stesura dei piani la misura di specifici parametri del popolamento forestale per una migliore valutazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici |

Fase di consultazione

A seguito dei workshop tematici, sono emersi i principali aspetti da considerare all’interno del PFR e, tramite la successiva fase di consultazione, è stato definito un ordine di priorità degli aspetti fondamentali individuati. A tal fine è stato predisposto un questionario strutturato diviso in quattro sezioni tematiche: le prime tre concernenti gli aspetti chiave emersi da ciascun workshop tematico (filiera foresta-legno, servizi ecosistemici, pianificazione forestale), mentre l’ultima focalizzata sulle caratteristiche personali e istituzionali dei rispondenti quali: (i) istituzione/organizzazione di appartenenza, (ii) ruolo nella propria istituzione/organizzazione, (iii) età e (iv) anni di esperienza nel proprio settore professionale.

La versione preliminare del questionario, predisposta tra gennaio e marzo 2024, è stata testata con tre portatori d’interesse privilegiati al fine di valutare se tutte le azioni proposte fossero espresse in maniera chiara e concisa. A seguito della fase di pre-test, alcune azioni sono state descritte in maniera semplificata dal punto di vista terminologico.

La versione finale del questionario è stata somministrata a tutti i portatori d’interesse identificati durante la stakeholder analysis. A tal fine, il link del questionario, predisposto con Google Forms™, è stato inviato tra aprile e maggio 2024 via e-mail, accompagnato da una lettera di presentazione degli obiettivi del lavoro nell’ambito del PFR.

Fase di elaborazione dati e restituzione

I dati raccolti nella fase di consultazione sono stati elaborati statisticamente al fine di far emergere, per ciascuna tematica chiave, un ordine di priorità delle azioni da implementare nell’ambito del PFR. Nello specifico l’importanza delle singole azione è stata valutata dai rispondenti impiegando una scala Likert a 5-punti (da 1 per nulla importante a 5 molto importante); i dati raccolti sono stati elaborati calcolando il valore medio e la deviazione standard complessivamente per tutti i rispondenti e separatamente per ciascuna categoria di portatori d’interesse. In aggiunta alle statistiche descrittive prodotte, è stato usato il test non-parametrico di Kruskal-Wallis per evidenziare differenze statisticamente significative tra categorie di portatori d’interesse in riferimento all’importanza delle singole azioni da implementare nel PFR. Si è optato per l’impiego di un test non-parametrico in quanto i dati non risultavano distribuiti normalmente, come evidenziato dal test di normalità di Shapiro-Wilk.

Risultati

Workshop tematici

I workshop tematici tenutisi il 19 dicembre 2023 hanno messo in luce, come detto, le principali problematiche del settore forestale in Basilicata con specifico riferimento alle tre tematiche chiave selezionate.

In particolare, il tavolo “Valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dalle foreste della Basilicata” è stato sviluppato dai partecipanti con il supporto del facilitatore seguendo tre principali direttrici, o categorie di servizi ecosistemici, che sono così sintetizzabili:

- conservazione della biodiversità forestale come servizio di supporto agli altri servizi ecosistemici forniti dalle foreste;

- adattamento e mitigazione dai cambiamenti climatici come servizio di regolazione, nel quale la risorsa forestale svolge un ruolo chiave nel sequestro e stoccaggio temporaneo di anidride carbonica (CO2) atmosferica;

- benessere in foresta (p. es., silvo-terapia, bagni in foresta) come servizio culturale finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini lucani e come strumento di educazione e sensibilizzazione ambientale.

Affrontando separatamente le suddette direttrici di analisi è stato sviluppato l’Albero dei problemi volto a mettere in luce le principali debolezze del settore forestale e i principali ostacoli alla valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi della Basilicata. Tra gli aspetti più rilevanti emerge l’importanza di creare una vivaistica forestale a livello regionale che consenta di fornire la materia prima agli interventi di rimboschimento impiegando specie autoctone adatte al territorio, in accordo con quanto previsto della COP26 di Glasgow e dalle Strategie europee sul clima e sulla conservazione della biodiversità. Un ulteriore aspetto di debolezza sottolineato da più partecipanti è la poca attenzione alla silvo-terapia sia in termini di conoscenza sia in termini di valorizzazione economica attraverso attività ad esse legate. La silvo-terapia è un potenziale dei boschi della Basilicata poco o per nulla sfruttato a causa della scarsa presenza di percorsi ad hoc e di personale formato. Il terzo punto chiave, strettamente legato anche al Tavolo “Valorizzazione della filiera foresta-legno”, è la necessità di implementare una selvicoltura di qualità in grado di valorizzare prodotti legnosi dall’elevato valore aggiunto e lungo ciclo di vita a discapito del “consueto” uso del legno per finalità energetiche. In tal senso, i partecipanti hanno enfatizzato l’importanza di questo aspetto sia per una migliore remunerazione delle imprese forestali sia per i maggiori tempi di stoccaggio del carbonio nei prodotti forestali, con effetti positivi in termini di cambiamenti climatici.

Anche il Tavolo di discussione relativo alla pianificazione forestale della regione Basilicata è stato supportato da un facilitatore che ha orientato il dibattito lungo un unico filo conduttore e cioè l’importanza della pianificazione per garantire il rispetto di requisiti minimi di gestione (quelli appunto fissati nei vari livelli di programmazione) uniformi sul territorio, quale garanzia per la conservazione delle risorse boschive e per il loro miglioramento, programmandone così la loro cura e gestione.

Il confronto tra i partecipanti a tale focus group, che ha preso l’avvio dopo una veloce disamina degli interventi normativi ed organizzativi della regione Basilicata in materia forestale negli ultimi anni, ha fatto emergere nella sua fase iniziale l’individuazione di una serie di problematiche legate alla pianificazione forestale regionale, problematiche messe in evidenza attraverso l’Albero dei problemi e ciascuna espressione di un disagio, di una difficoltà nella gestione del settore forestale.

È emersa, innanzitutto, la necessità di un approccio più partecipato e condiviso con il territorio e le istituzioni, in modo particolare con i Comuni, che sono gli enti più vicini al territorio e alle sue risorse e che svolgono un ruolo fondamentale nella pianificazione e nella gestione delle foreste, ed è stata sottolineata la necessità di rendere gli amministratori locali maggiormente consapevoli dell’importanza di avere un piano di gestione forestale nei territori da loro amministrati, così come di integrare il personale degli enti locali con professionisti qualificati del settore forestale.

La formazione del personale coinvolto nella elaborazione e nell’attuazione degli strumenti di pianificazione, così come anche una maggiore valorizzazione della figura del Tecnico Forestale per territori di competenza, sono alcune delle proposte emerse nel corso del workshop, quali azioni da implementare nel periodo di riferimento del PFR, per superare alcune delle criticità rappresentate.

Un’altra esigenza rilevata è quella di un maggiore snellimento delle procedure amministrative a garanzia di una maggiore trasparenza delle stesse anche in rispondenza alle esigenze del sistema informativo forestale, quale strumento strategico per supportare e monitorare la programmazione, la pianificazione e la gestione delle foreste e del settore forestale. Da qui la proposta di istituire degli “Sportelli Forestali” al fine di favorire la diffusione sul territorio delle informazioni relative alla gestione del patrimonio forestale e favorire l’efficacia delle procedure amministrative e la necessità di adeguare il Regolamento di taglio dei boschi al TUFF (D.lgs. n.34 del 2018).

Viene accolta anche l’idea di istituire una borsa del legno regionale per la gestione del mercato del legno (rilevazione prezzi, domanda/offerta, ecc.) a garanzia di una migliore tracciabilità e visibilità delle produzioni, con la possibilità di incrementare tra l’altro anche il valore di macchiatico.

Tra le proposte avanzate per affrontare la criticità del basso valore del macchiatico, vi è il ricorso e l’incremento dei finanziamenti pubblici per sostenere interventi all’interno di particelle forestali con macchiatico negativo; altre soluzioni includono il miglioramento della viabilità forestale, la creazione di condizioni favorevoli per l’accesso ai finanziamenti e/o l’integrazione della gestione del rischio di macchiatico negativo già nella fase di pianificazione.

Un ulteriore elemento di criticità rilevato da più partecipanti è la scarsa adattabilità/flessibilità dei Piani di Gestione Forestale ai cambiamenti; pertanto, viene proposto di allungarne il periodo di validità prevedendo una verifica/revisione degli stessi da effettuarsi in termini intermedi rispetto a quelli tradizionalmente previsti. Viene altresì suggerito di incentivare la ricerca in modo da aumentare la capacità di valutazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici e affinare le tecniche per l’aumento della resilienza delle formazioni forestali, o di inserire in fase di elaborazione e stesura dei piani stessi la misura di specifici parametri del popolamento forestale per una migliore valutazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici.

Il Tavolo “Filiera Foresta-Legno” ha visto la partecipazione, anche in questo caso supportata da un facilitatore, di rappresentanti di aziende boschive, imprese di trasformazione, associazioni di settore, enti istituzionali, università e ordini professionali. Dopo un’introduzione al tema, a cura di un esperto del settore, i partecipanti sono stati invitati a condividere le proprie riflessioni riguardo le principali problematiche emergenti nella filiera, nonché le possibili soluzioni ad esse correlate.

Il confronto tra gli stakeholder ha rivelato una serie di problematiche, successivamente sintetizzate in macro-categorie. Tra le principali problematiche emerse, si segnala la necessità di valorizzare i boschi lucani, che negli ultimi decenni risultano impoveriti a causa di una gestione eccessivamente indirizzata verso l’uso energetico, a discapito della filiera legata al settore dell’arredo, storicamente radicata nella regione. Questo approccio ha ridotto il legno a un prodotto di bassa qualità destinato al mercato energetico, in contrasto con le raccomandazioni dell’UE per una gestione della filiera forestale basata sull’utilizzo a cascata del legno, dove la materia prima di alta qualità è destinata alla produzione di prodotti durevoli, mentre solo i residui e il legno di bassa qualità sono utilizzati per scopi energetici.

La carenza di canali di vendita e una filiera di trasformazione inadeguata limitano le opportunità di mercato per il legno di qualità, spingendo le aziende verso la biomassa, che offre maggiore sicurezza economica. In risposta, si propongono diverse soluzioni, tra cui la creazione di piattaforme di vendita (come ad esempio la borsa del legno per unire domanda e offerta senza vincoli geografici e condizionamenti economici), l’adozione di modelli innovativi per la valorizzazione della biomassa (attraverso il reimpiego degli scarti della lavorazione nella stampa 3D), e l’esplorazione di nuovi utilizzi del legno attraverso la bioeconomia (come la produzione di oli essenziali, ecc.).

Un’altra problematica molto discussa, correlata alle precedenti, riguarda la cosiddetta selvicoltura “banale” praticata diffusamente sul territorio regionale, che in Basilicata ha causato la scarsità di legname di qualità. Emerge, pertanto, la necessità di adottare pratiche selvicolturali più oculate, destinate a produrre assortimenti di pregio, per promuovere la crescita di legname da opera e generare, nel medio-lungo periodo, importanti benefici economici ed ecologici.

È stata sollevata, inoltre, anche la questione della certificazione del legno, con la necessità di creare un brand distintivo per il legno lucano, che possa incrementarne il valore sul mercato, rispetto al legno importato.

La difficoltà nell’attuare politiche favorevoli alla filiera forestale è accentuata dalla divisione tra risorse FEASR e FESR, che penalizza le imprese boschive, e dalla necessità di superare le rigidità nei bandi pubblici. Inoltre, la carenza di manodopera specializzata e la bassa attenzione alla formazione sono problematiche cruciali, con un’urgente richiesta di politiche per la formazione e lo sviluppo di competenze professionali a diversi livelli (dagli operai impiegati in bosco e nelle imprese di trasformazione, alle figure professionali specializzate nella progettazione e valorizzazione del legno nei settori dell’arredo, del design e dell’edilizia).

Un altro aspetto critico è l’attuazione incompleta dei Piani di gestione forestale. Nonostante siano oltre 100.000 gli ettari assestati, di cui oltre il 90% sono boschi di proprietà pubblica, pochi piani sono stati effettivamente implementati, compromettendo la continuità della produzione e la stabilità della filiera. Si propone, quindi, di incentivare l’attuazione dei piani di gestione forestale a livello comunale.

Un’altra problematica persistente è rappresentata dalla platea di operai forestali, che incide negativamente sul bilancio economico in quanto dipendente da forme di assistenzialismo. Per affrontare questa situazione, è stato suggerito l’avvio di forme di aggregazione imprenditoriale, come consorzi, cooperative, cluster e reti di imprese, al fine di favorire una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse forestali.

Un’ultima proposta riguarda la creazione di piantagioni legnose specializzate fuori foresta. Considerando i crescenti vincoli ambientali e la continua domanda dell’industria del legno, che implica un ulteriore sfruttamento delle risorse forestali per soddisfare la produzione, si ritiene utile sviluppare nel medio periodo coltivazioni legnose extra-forestali, ad esempio in ambiente peri-urbano. Questa soluzione permetterebbe di ridurre l’impatto sull’ecosistema forestale, rispondendo al contempo alle esigenze industriali, e si inserisce nel contesto dell’interesse crescente per la forestazione peri-urbana.

Infine, si suggerisce di migliorare la viabilità forestale per ridurre i costi di trasporto e facilitare l’esbosco del legname.

Caratteristiche del campione di rispondenti

Al termine della fase di consultazione, sono state raccolte informazioni da 143 portatori d’interesse del settore forestale in regione Basilicata che hanno compilato tutte le sezioni tematiche del questionario.

Il campione di rispondenti è risultato composto principalmente da persone con più di 10 anni di esperienza nel proprio settore professionale (61.9% del totale di rispondenti), con un’età compresa tra 40 e 60 anni (70.3%) ed un livello di istruzione medio-alto: il 38.1% ha dichiarato di avere un diploma di scuola media superiore e il 59.7% un diploma di laurea triennale o magistrale (Tab. 2).

Tab. 2 - Caratteristiche del campione di rispondenti coinvolti nella fase di consultazione del PFR della Basilicata.

| Età (anni) | Anni di esperienza | Livello di istruzione | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 18-39 | 18.80% | Meno di 2 anni | 9.5% | Diploma di scuola media inferiore | 2.2% |

| 40-60 | 70.3% | 2-5 anni | 12.7% | Diploma di scuola media superiore | 38.1% |

| Più di 60 | 10.9% | 6-10 anni | 15.9% | Diploma di laurea triennale/magistrale | 59.7% |

| Più di 10 anni | 61.9% | ||||

Osservando il campione per categoria di portatori d’interesse emerge la seguente distribuzione: il 23.7% del totale di rispondenti sono rappresentanti dei Comandi dei Carabinieri Forestali, il 21.7% liberi professionisti iscritti all’Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (ODAF), il 18.9% rappresentanti dei Comuni, il 15.4% rappresentanti del mondo accademico e degli enti di ricerca, il 9.8% imprese della filiera foresta-legno (imprese di utilizzazione boschiva, di prima e di seconda trasformazione del legno), il 3.5% gestori della aree protette. Il restante 7.0% comprende rappresentanti delle associazioni di categoria agricole e degli enti pubblici territoriali (Regione e Province).

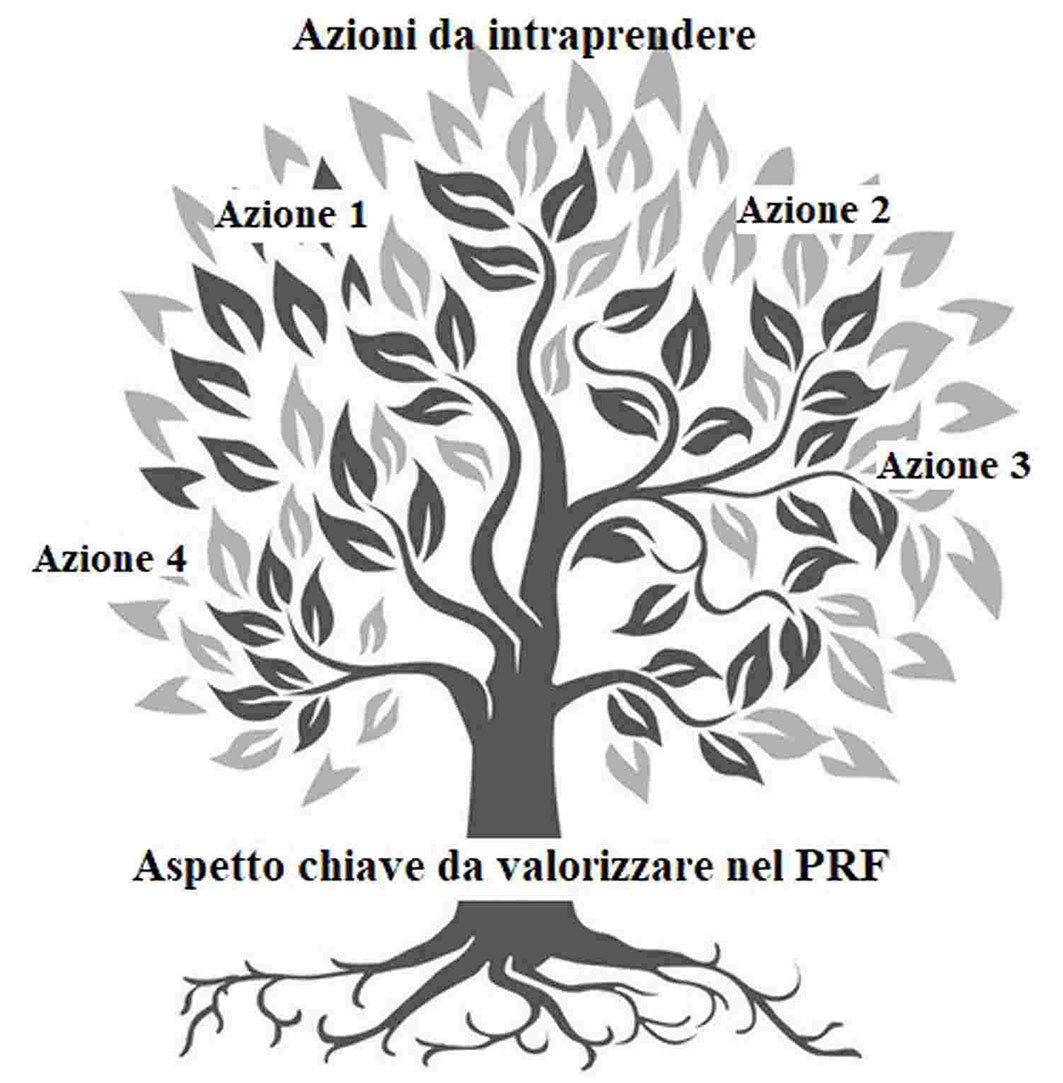

Valorizzazione filiera foresta-legno

I risultati concernenti la valorizzazione della filiera foresta-legno e della funzione produttiva dei boschi della regione Basilicata mettono in luce, secondo il parere dei portatori d’interesse, come l’azione più importante da sostenere nell’ambito del PFR, sia il miglioramento della viabilità forestale (valore medio di 4.27 ± 1.02), seguito dalla certificazione forestale, con particolare riferimento alla tracciabilità dei prodotti legnosi (3.99 ± 1.09). Viceversa, l’azione considerata meno importante è risultata la riduzione della quantità di legno ad uso energetico (valore medio di 3.17 ± 1.34). Le altre azioni presentano valori molto simili tra loro, variabili tra 3.93 e 3.83. I valori medi per le otto azioni di valorizzazione della filiera foresta-legno sono riportati per tutti i portatori d’interesse in Fig. 3e per singola categoria in Fig. 4.

Fig. 3 - Importanza delle azioni per la valorizzazione della funzione produttiva e della filiera foresta-legno fornite dai boschi della Basilicata secondo l’opinione dei portatori d’interesse.

Fig. 4 - Importanza delle azioni per la valorizzazione della funzione produttiva e della filiera foresta-legno della Basilicata per categoria di portatori d’interesse.

Il test non-parametrico di Kruskal-Wallis (α=0.05) ha messo in evidenza delle differenze statisticamente significative tra categorie di portatori d’interesse soltanto per l’azione finalizzata a garantire un quantitativo di prodotto, costante nel tempo, per le imprese di seconda trasformazione (p=0.028). In particolare, come mostrato in Fig. 4, i rappresentanti delle imprese della filiera foresta-legno (4.54 ± 0.52) e i gestori delle aree protette (4.60 ± 0.55) hanno assegnato un valore medio più alto a questa azione rispetto alle altre categorie di portatori d’interesse, ed in particolare rispetto ai rappresentanti dei Comuni (3.54 ± 1.10) e dei Comandi dei Carabinieri Forestali (3.72 ± 1.02).

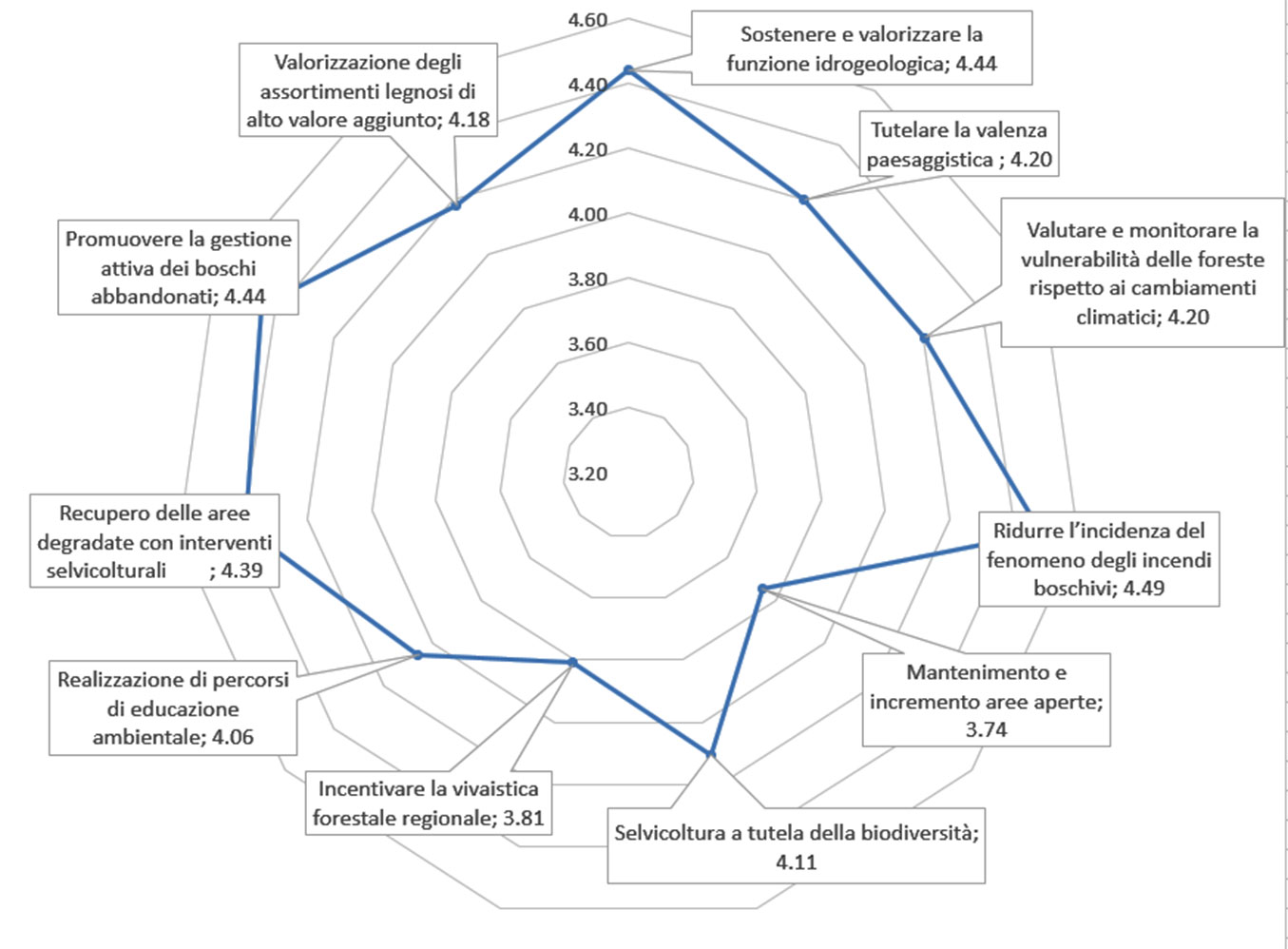

Valorizzazione dei servizi ecosistemici

I risultati relativi alle azioni di valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi della Basilicata sono illustrati in Fig. 5 e mostrano che, a detta dei rispondenti, l’azione prioritaria dovrebbe essere la riduzione dell’incidenza del fenomeno degli incendi boschivi (valore medio: 4.49 ± 0.84). Inoltre, risultano particolarmente rilevanti ulteriori tre azioni quali: promuovere la gestione attiva dei boschi abbandonati (4.44 ± 0.88); sostenere e valorizzare la funzione idrogeologica svolta dal patrimonio boschivo (4.44 ± 0.81); recuperare le aree degradate con interventi selvicolturali mirati (4.39 ± 0.90). I portatori di interesse hanno, invece, considerato azioni meno rilevanti il mantenimento ed incremento delle aree aperte (3.74 ± 1.16) e l’incentivazione della vivaistica forestale regionale (3.81 ± 1.10).

Fig. 5 - Importanza delle azioni per la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi della Basilicata secondo l’opinione dei portatori d’interesse.

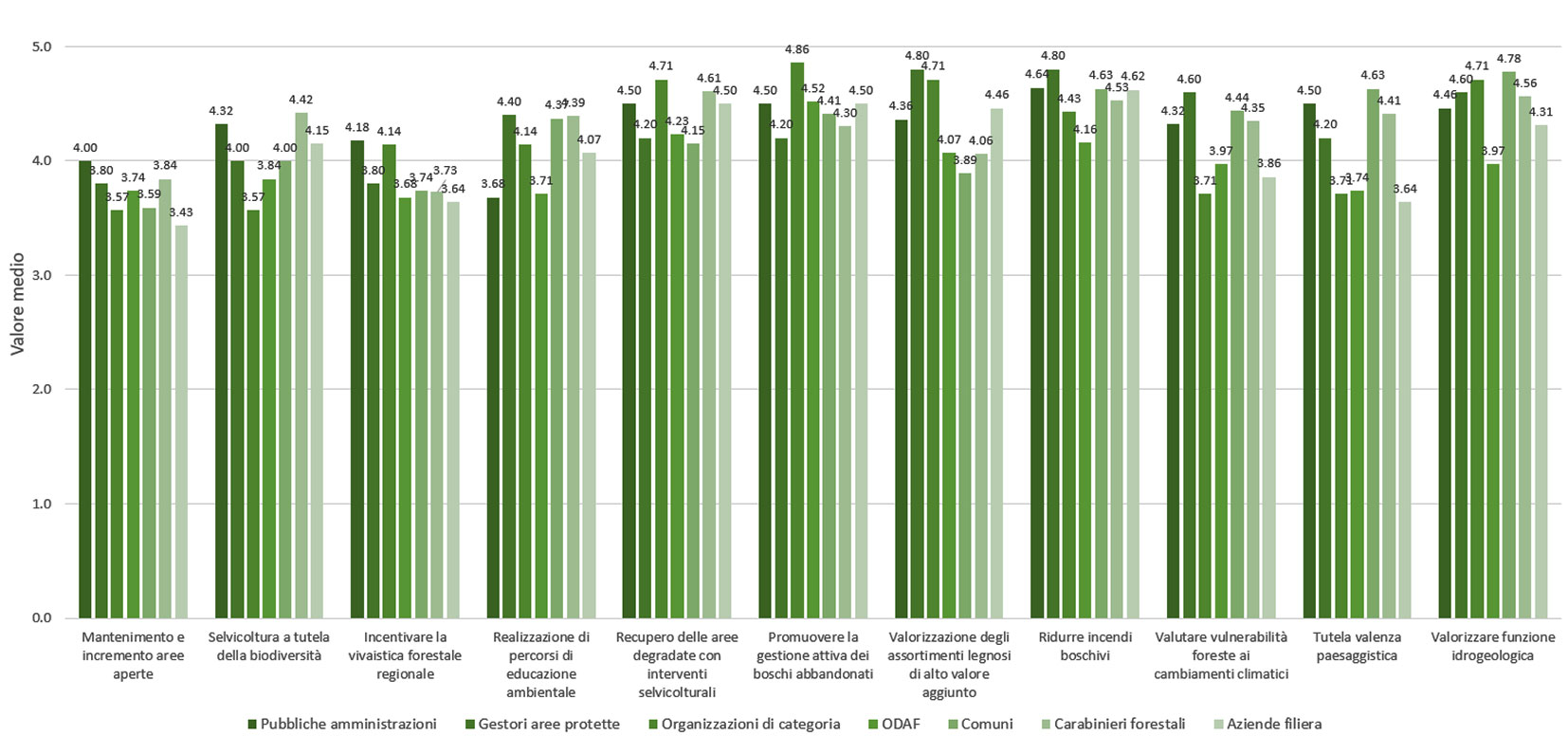

Il test non-parametrico di Kruskal-Wallis (α=0.05) ha evidenziato delle differenze, statisticamente significative tra categorie di portatori d’interesse per le seguenti due azioni: applicare una selvicoltura a tutela della biodiversità (p=0.047), e valorizzazione della funzione di protezione idrogeologica del patrimonio boschivo (p=0.005). Nello specifico, i risultati comparativi tra categorie di portatori d’interesse mettono in luce che l’azione relativa all’applicazione di una selvicoltura a tutela della biodiversità sia considerata un’azione prioritaria da quasi tutte le categorie di portatori d’interesse, ad esclusione dei rappresentanti delle associazioni di categoria e dei liberi professionisti, mentre la funzione di protezione idrogeologica dei boschi è stata enfatizzata, in particolare, dai rappresentanti dei Comuni e delle stazioni dei Carabinieri Forestali. Inoltre, seppure non emergano differenze statisticamente significative, la tutela della valenza paesaggistica dei boschi è reputata un’azione chiave in particolare dai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dei Comuni (Fig. 6).

Fig. 6 - Importanza delle azioni per la valorizzazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi della Basilicata per categoria di portatori d’interesse.

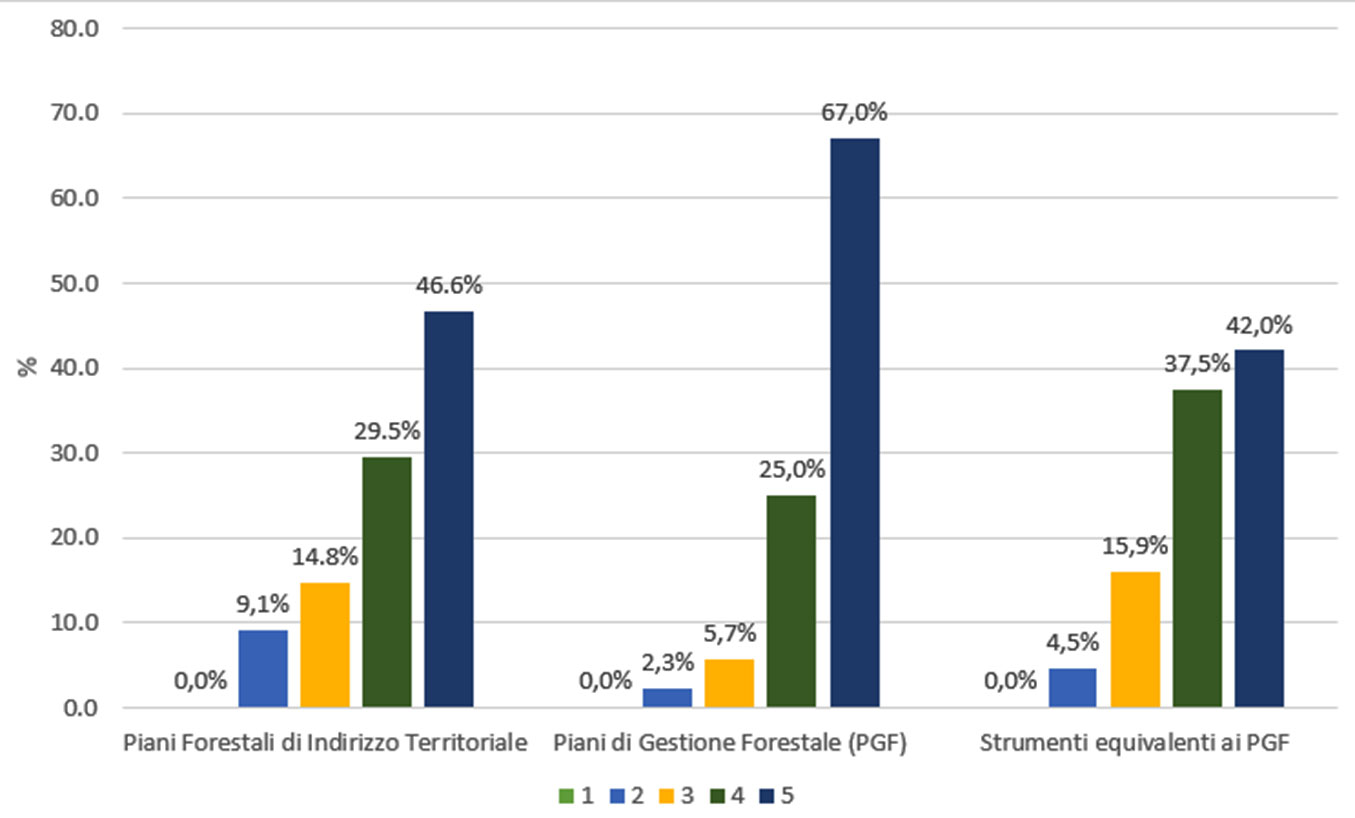

Incentivazione alla pianificazione forestale

I risultati delle prime domande concernenti il livello di conoscenza dei rispondenti rispetto alla riorganizzazione della pianificazione forestale, secondo quanto previsto dal Testo Unico in materia di foreste e filiera forestali (TUFF D.lgs. n.34 del 2018), ha messo in luce che la maggior parte dei portatori d’interesse ne era a conoscenza (62.2%), mentre il restante 37.8% non ne era informato. In riferimento a coloro che erano a conoscenza della riorganizzazione della pianificazione forestale, i risultati hanno evidenziato come, tra i differenti strumenti di pianificazione, sia stato assegnato il più alto livello di importanza ai piani di gestione forestale (valore medio pari a 4.57 ± 0.71), mentre è stato assegnato un equivalente livello di importanza per i piani forestali di indirizzo territoriale (valore medio: 4.14 ± 0.98) e per gli strumenti equivalenti (4.17 ± 0.86 - Fig. 7).

Fig. 7 - Distribuzione di frequenza del livello di importanza assegnata dai portatori d’interesse della regione Basilicata ai tre strumenti di pianificazione forestale previsti dal TUFF D.lgs. n.34 del 2018 (scala Likert da 1= per nulla importante a 5 = molto importante).

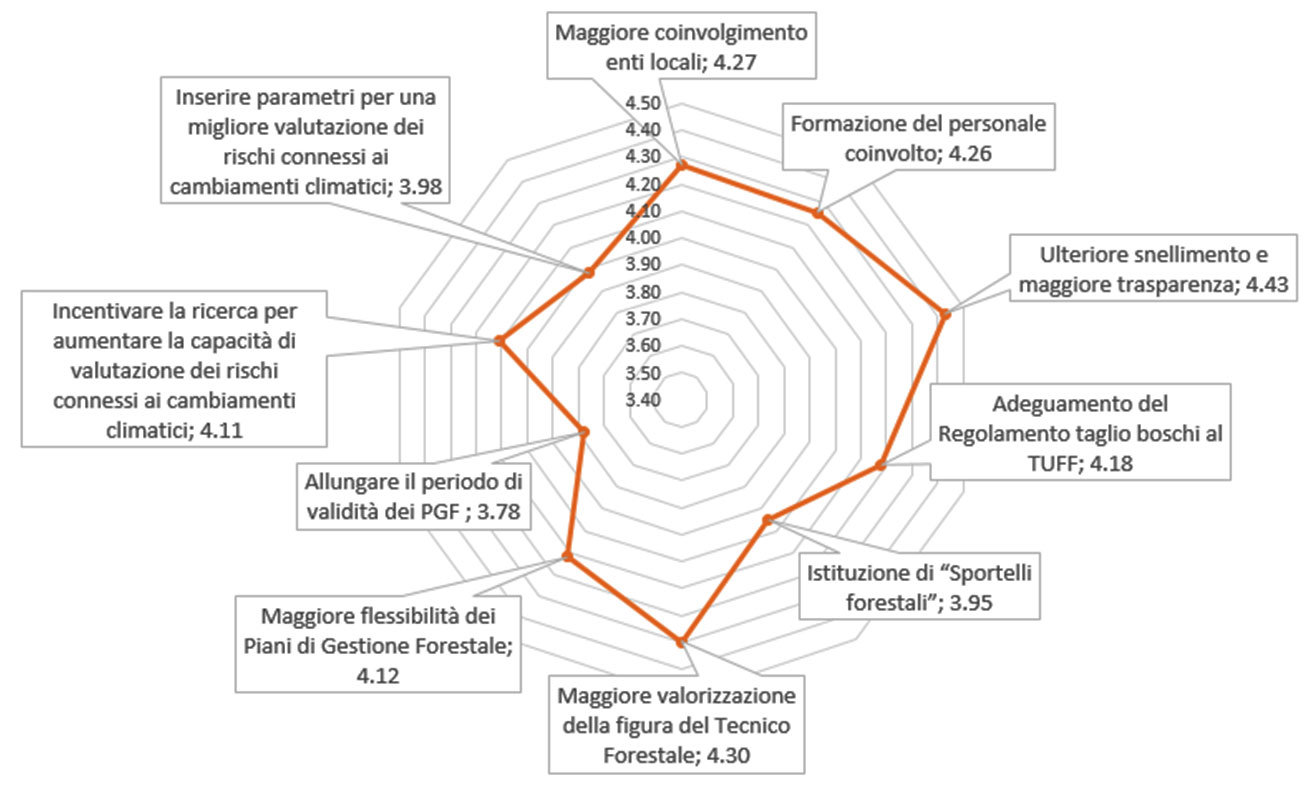

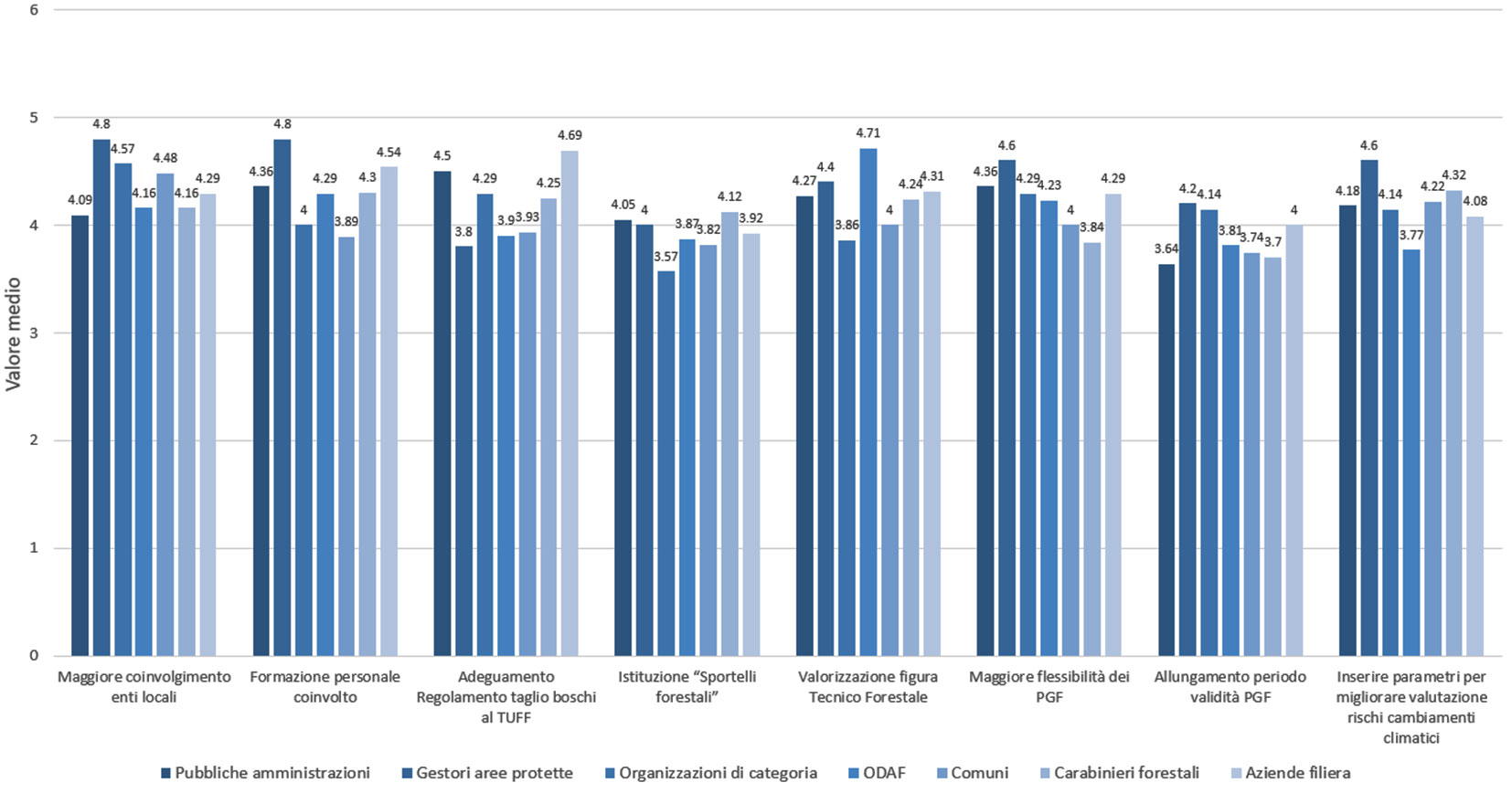

Entrando nel merito della rilevanza delle azioni da implementare a livello regionale, al fine di migliorare gli interventi di pianificazione forestale (Fig. 8), i risultati hanno evidenziato che l’azione prioritaria, a detta dei portatori d’interesse, è quella di snellire ulteriormente ed aumentare la trasparenza delle procedure amministrative (valore medio di 4.43 ± 0.91). A questa azione segue la maggiore valorizzazione della figura del Tecnico Forestale (4.30 ± 0.95) e il maggior coinvolgimento degli enti locali nella pianificazione forestale (4.27 ± 0.93). Viceversa, le azioni considerate meno rilevanti riguardano l’allungamento del periodo di validità dei PGF (3.78 ± 1.10) e l’istituzione di “Sportelli forestali” con il coinvolgimento di altre amministrazioni (3.95 ± 1.23).

Fig. 8 - Importanza delle azioni da attuare per il miglioramento della pianificazione forestale in regione Basilicata secondo l’opinione dei portatori d’interesse.

Osservando i dati per categorie di portatori d’interesse, il test non-parametrico di Kruskal-Wallis (α=0.05) non ha evidenziato differenze statisticamente significative. Tuttavia, è interessante sottolineare come i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e delle pubbliche amministrazioni enfatizzino di più, rispetto alle altre categorie di portatori d’interesse, l’importanza della maggiore flessibilità dei PGF (p.es., la stesura di un piano degli interventi che sia applicabile in modo flessibile e adattabile in corso di validità del piano), mentre i rappresentanti dei Comuni e delle stazioni dei Carabinieri Forestali sottolineano maggiormente l’importanza di inserire i parametri per una migliore valutazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici all’interno della pianificazione forestale. Infine, l’importanza dell’adeguamento del Regolamento dei tagli boschivi al D.lgs. n.34 del 2018 è particolarmente sentita dalle imprese della filiera foresta-legno, così come dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria (Fig. 9).

Fig. 9 - Importanza delle azioni per il miglioramento della pianificazione forestale in regione Basilicata per categoria di portatori d’interesse.

Discussione

Il presente contributo ha presentato la metodologia messa a punto da un gruppo di lavoro interno al CREA per sviluppare un processo decisionale inclusivo implementato nel Programma Forestale Regionale (PFR) della Basilicata, in accordo con quanto previsto dal D.lgs. 3 aprile 2018, n.34.

Al fine di coinvolgere un elevato numero di attori sociali e di utilizzare metodi e strumenti adeguati alle diverse situazioni, il processo partecipativo è stato strutturato in più fasi, ognuna caratterizzata da un differente livello di coinvolgimento. La prima fase, di tipo informativo e comunicativo, ha cercato di raggiungere il maggior numero di portatori d’interesse e cittadini attraverso un’informazione diffusa su più canali comunicativi. L’informazione diffusa in questa fase si è focalizzata sugli obiettivi, la struttura generale e le modalità operative del PFR, senza entrare nel merito di contenuti specialistici o tecnici. Le fasi successive hanno invece previsto un coinvolgimento diretto dei portatori d’interesse prima in tre workshop tematici, organizzati secondo la modalità dei focus group supportati da un facilitatore e, in seguito, attraverso la somministrazione di un questionario online. Durante i workshop tematici, i partecipanti hanno discusso le principali criticità del settore forestale in Basilicata e definito le azioni chiave per affrontare e superare tali criticità con specifico riferimento ai seguenti temi chiave: valorizzazione della filiera foresta-legno e dei servizi ecosistemici forniti dai boschi, miglioramento della pianificazione forestale. L’elevato numero di partecipanti a ciascun workshop tematico e l’attiva partecipazione alla discussione hanno messo in luce come le tematiche scelte siano state di interesse per gli stakeholder. Nel corso della consultazione, attraverso la somministrazione del questionario online, è stato possibile assegnare un ordine di priorità a ciascuna azione precedentemente identificata. Anche in questo caso, oltre 140 portatori d’interesse hanno dato la disponibilità a partecipare all’indagine compilando il questionario. Questa struttura metodologica ha avuto come principale punto di forza quello di aver coinvolto un elevato numero di attori sociali appartenenti a tutte le principali categorie di portatori d’interesse del settore forestale. Viceversa, il principale punto di debolezza è stato il tempo impiegato per individuare e coinvolgere i portatori di interesse nel processo partecipativo.

L’esperienza descritta nel presente lavoro trova le sue basi in altri esempi virtuosi di processi di partecipazione pubblica realizzati precedentemente nell’ambito non della programmazione forestale, ma della pianificazione territoriale sia in Basilicata che in altre regioni italiane ([7], [8], [18], [19]). Le esperienze precedenti, caratterizzate da successi ma anche da elementi di debolezza, hanno costituito un bagaglio utile a calibrare e mettere a punto il processo inclusivo nella programmazione forestale della regione Basilicata con maggiore consapevolezza. In riferimento alla predisposizione dei nuovi PFR ai sensi del D.lgs. n.34 del 2018, la Regione Puglia ha avviato l’iter di formazione del Programma Forestale Regionale 2020-2040 e la contestuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con la Deliberazione della Giunta Regionale n.495 del 2020. Nello specifico è stata avviata una consultazione preliminare, attraverso la somministrazione di un questionario strutturato, con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati. Tale consultazione si è focalizzata sulle priorità d’intervento della proposta di PFR, sull’interrelazione e coerenza con altri piani e programmi vigenti in ambito nazionale e regionale in materia forestale, e sui potenziali impatti ambientali. Inoltre, il Programma Forestale Regionale 2024-2033 della Regione Marche ha enfatizzato in modo particolare il metodo partecipativo come base per la redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale, cosi come per la definizione di strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

Nell’ambito della pianificazione, a diversi livelli, si fa sempre più spesso appello alla partecipazione, affinché l’attuazione di un piano non venga disattesa o addirittura boicottata da alcuni attori locali e al fine di avviare un processo che sia condiviso e ben radicato nella realtà locale.

Per quanto concerne invece la programmazione delle politiche forestali il processo di partecipazione ha lo scopo principale di convogliare all’interno della programmazione le esigenze dei diversi portatori di interesse, e queste considerazioni hanno spinto il gruppo di lavoro a coinvolgere gli attori locali nella fase di definizione del programma.

I risultati complessivi dell’indagine hanno mostrato come, a detta del campione di portatori d’interesse coinvolti, il settore forestale abbia prioritariamente bisogno di un’incentivazione della pianificazione forestale a tutti i livelli, dai piani di gestione forestale a quelli di indirizzo territoriale, attraverso uno snellimento delle pratiche amministrative, un maggior coinvolgimento della figura del tecnico forestale e degli enti locali nella predisposizione dei piani di gestione forestale. Al contempo, è risultata prioritaria la valorizzazione della funzione di produzione legnosa dei boschi della regione Basilicata attraverso il miglioramento della viabilità forestale, con la realizzazione di nuove strade forestali e la manutenzione di quelle esistenti, e l’incentivazione della certificazione forestale e della tracciabilità dei prodotti legnosi. In riferimento ai servizi ecosistemici, i portatori d’interesse hanno enfatizzato, da un lato, l’importanza di ridurre il rischio di incendi boschivi, che rappresentano la prima causa di perdita di servizi ecosistemici, e, dall’altro lato, l’implementazione di una gestione forestale mirata alle foreste di protezione (funzione di protezione idrogeologica dei boschi) e alla tutela della biodiversità forestale.

I risultati tangibili del processo partecipativo, in termini di effetti sulla programmazione regionale, saranno riscontrabili nel lungo periodo se la sensibilizzazione e l’empowerment degli stakeholder, attivati dalla partecipazione, continueranno a contribuire effettivamente alla fase di implementazione. Allo stesso modo gli attori istituzionali dovranno essere in grado di mobilitare le risorse, mettere in gioco le reti relazionali e recepire le molteplici istanze, al fine di dare forma ad uno sviluppo sostenibile in sintonia con le aspettative dei diversi portatori di interesse. Va da sé che, quando la programmazione forestale regionale sarà in fase di attuazione, potrebbe essere necessario prendere in considerazione altri criteri, sviluppare indicatori qualitativi e quantitativi per misurare le performances e programmare nuovi momenti di condivisione con gli attori del settore. Grande attenzione andrà prestata affinché non si manifesti delusione per i risultati della partecipazione e una sorta di frustrazione spesso dovuta ad aspettative iniziali troppo alte, sia da parte dei partecipanti che da parte degli organizzatori del processo. In termini di implicazioni pratiche, i risultati qualitativi emersi dai workshop tematici, cosi come quelli quantitativi della fase di consultazione, consentiranno ai decisori politici di comprendere quali sono gli aspetti critici su cui focalizzarsi nel prossimo decennio e, al contempo, di stabilire delle priorità d’intervento sulla base delle risorse a disposizione. In tal senso, i risultati di un processo partecipativo hanno il vantaggio di fornire ai decisori politici un quadro dei bisogni e delle richieste degli attori territoriali al fine di meglio indirizzare l’azione politica per accrescere il consenso sociale intorno alle decisioni e ridurre i potenziali conflitti tra gruppi con interessi divergenti o contrapposti.

A livello metodologico, il principale punto di forza è stato quello di aver coinvolto nel processo partecipativo del PFR della Basilicata un elevato numero di portatori d’interesse attraverso un differente livello di coinvolgimento (dalla consultazione, tramite la somministrazione di un questionario online, alla collaborazione, attraverso un’interazione face-to-face in specifici focus group tematici). Viceversa, il principale punto di debolezza dello studio è aver impiegato una scala Likert a 5-punti per la valutazione dell’importanza delle singole azioni da parte dei portatori d’interesse. Tale metodologia è perfetta quando i rispondenti assegnano un ampio ventaglio di valori alle singole azioni, mentre nel nostro caso i rispondenti hanno assegnato valori alti a quasi tutte le azioni considerate nel survey. Per questa ragione, non sono emerse grandi differenze tra le azioni reputate più importanti e quelle considerate meno importanti, con un conseguente appiattimento dei valori verso l’alto. Una seconda debolezza dello studio è stata l’impossibilità di approfondire alcune interessanti considerazioni e riflessioni fatte dai portatori d’interesse durante i focus group tematici che sono state semplicemente tradotte in sintetiche azioni senza la possibilità di un ulteriore approfondimento attraverso interviste di profondità.

Conclusioni

Il presente caso di studio vuole rappresentare innanzitutto uno strumento di supporto per chiunque decida di intraprendere processi di programmazione delle politiche, in questo caso forestali, attraverso un approccio partecipativo. L’esperienza descritta ha infatti mostrato l’importanza e l’utilità di integrare concretamente la partecipazione nel processo di programmazione regionale. La procedura adottata a questo scopo, flessibile e suddivisa in fasi, ha permesso di incorporare i risultati della partecipazione negli obiettivi e nelle strategie del piano, con un ragionevole impegno di risorse finanziarie e di tempo. Inoltre, sempre grazie alla flessibilità, il metodo può essere facilmente adattato ad altri contesti, individuando criteri e indicatori specifici, fatti su misura per le esigenze locali. A livello di raccomandazioni, la presente esperienza ha evidenziato alcuni aspetti chiave da tenere in considerazione nell’implementazione di futuri processi partecipativi nel settore forestale. In primo luogo, è fondamentale il coinvolgimento dei portatori d’interesse nelle prime fasi del processo al fine di instaurare un’atmosfera di fiducia reciproca tra i partecipanti e tra i partecipanti e gli organizzatori. In secondo luogo, è necessario coinvolgere tutte le categorie di stakeholder (gruppi d’interesse) allo scopo di includere il maggior numero di punti di vista e di interessi in gioco e, di conseguenza, prevenire l’insorgere di eventuali conflitti tra le parti. In terzo luogo, è preferibile far sì che il processo partecipativo sia accompagnato da un facilitatore, preferibilmente esterno al contesto geografico che, pur non entrando nel merito dei contenuti tecnici, riesca a dare spazio a tutti i portatori d’interesse, facilitando il dialogo e lo scambio reciproco.

Infine, gli sviluppi futuri del presente studio mirano ad implementare il processo partecipativo, adeguatamente riformulato e adattato sulla base dei differenti obiettivi, degli attori in gioco e della scala territoriale, alla definizione e realizzazione di alcuni nuovi piani forestali di indirizzo territoriale e piani di gestione forestale in regione Basilicata.

References

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

Online | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

Online | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

Google Scholar

CrossRef | Google Scholar

Google Scholar